Duarte Trigueiros

Regresso a Uaidora

A infância e juventude de Domingos Gusmão

Macau, 2022

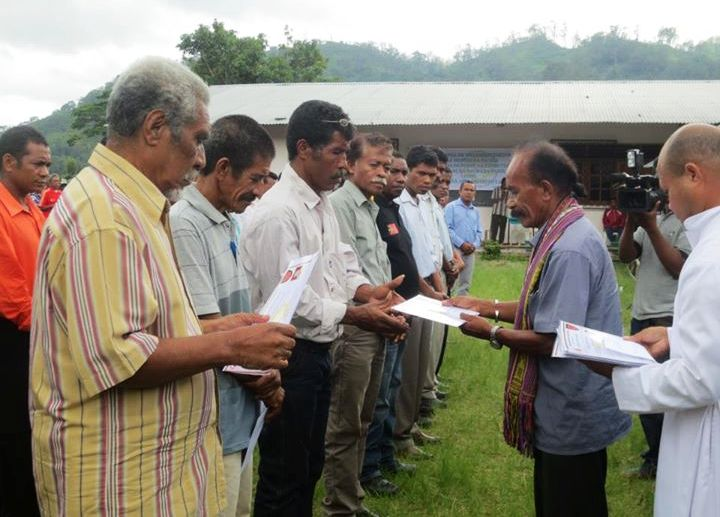

Este livro mostra, pelos olhos de uma criança, o dia-a-dia dos agricultores das montanhas de Baucau em Timor-Leste, a determinação como reagiram à invasão do seu país em 1975 e a brutal repressão que se seguiu. “Regresso a Uaidora” é um testemunho único, próximo e comovente da heroicidade de um povo que, ao longo de 24 anos de luta, nunca perdeu a esperança (imprimir).

Edição: Duarte Trigueiros

Fotografias que não sejam do domínio público: Domingos Gusmão

Capa: Carlos Gonçalves

Tiragem: 100 exemplares

Impressão: Gráfica Vui Fong, Pr. Ponte e Horta 3A, Macau

Data da impressão: maio de 2022

ISBN: 978-99981-49-99-1 (Macau, China, 2022)

duarte.trigueiros@usj.edu.mo

Não venho contar a história da ocupação de Timor-Leste nem quero reabrir feridas antigas. Somente desejo narrar como decorreu a minha infância e juventude para que a memória de pessoas, tempos e lugares não se perca. Escrevo apenas sobre aquilo que eu próprio presenciei ou me foi dito por testemunhas em quem confio.

Este livro tem um narrador e um autor. O narrador sou eu e o autor é o Duarte Trigueiros que conheci enquanto estudava em Macau e a quem pedi que escrevesse esta narrativa. Eu revi o texto – fiz várias revisões – e confirmo que está de acordo com o que quis narrar. Eu teria sido incapaz de escrever um livro em português. Estou agradecido ao autor pela ordenação das recordações que lhe fui transmitindo e pelo rigor com que as pôs por escrito. Também lhe agradeço alguma contextualização da narrativa, a introdução, apêndices, e explicações complementares.

Domingos Gusmão

De regresso a Uaidora, tomei primeiro um avião para Singapura, horas e horas, depois outro para Bali, e por fim para Díli. Viajei então para Baucau e à chegada levaram-me para Quelicai, à sombra de Matebian. A última etapa quis fazê-la a pé, duas horas a subir.

Foi durante essa jornada que percebi que o meu regresso era impossível. A montanha, as estrelas, eram as mesmas, mas as pessoas e a vegetação já não eram aquelas que eu conhecera. Onde estavam as casas, as árvores e suas sombras? Como é possível que o eco de risos tenha desaparecido da memória?

Restam as encostas nuas debaixo do sol, silenciosas. No dia em que regressei, percebi que Uaidora tinha ficado para trás e foi então que fiz o propósito de não deixar que se esqueçam as sombras das árvores, os ecos de risos nas encostas e os mortos da minha infância.

Segundo o meu assento de batismo eu teria nascido a 1 de novembro de 1969 em Uaidora no município de Baucau em Timor-Leste e seria filho de Julião, agricultor e de Juliana, doméstica. Mas só o local onde nasci está correto. A data de nascimento não passa de uma conjetura e os nomes que aparecem na certidão como sendo os meus pais, Julião e Juliana, também não são os de meu verdadeiro pai e mãe, mas de parentes que me adotaram quando fiquei órfão. Na verdade, sou filho de Martinho Gusmão, cujo nome de código foi “Maunoco” e era o chefe da aldeia Uaidora até à sua morte em 1983; e a minha mãe foi Ricardina, a segunda mulher de Martinho Gusmão, aquela que lhe deu descendência. Tenho nove irmãos, mas apenas cinco estão vivos; e sou o segundo por ordem de nascimento, mas o primeiro varão.

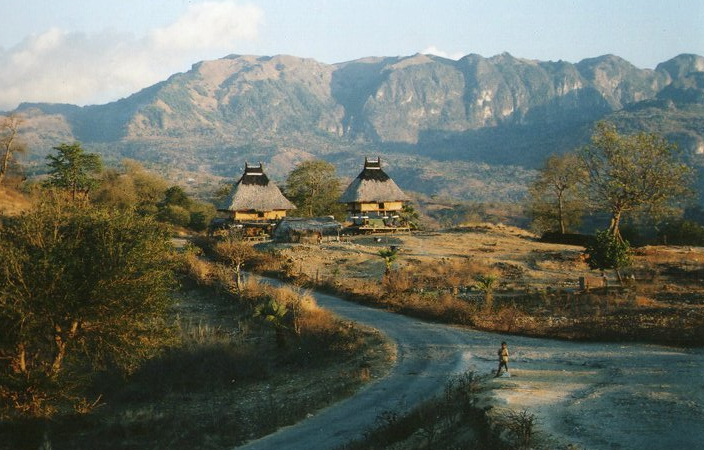

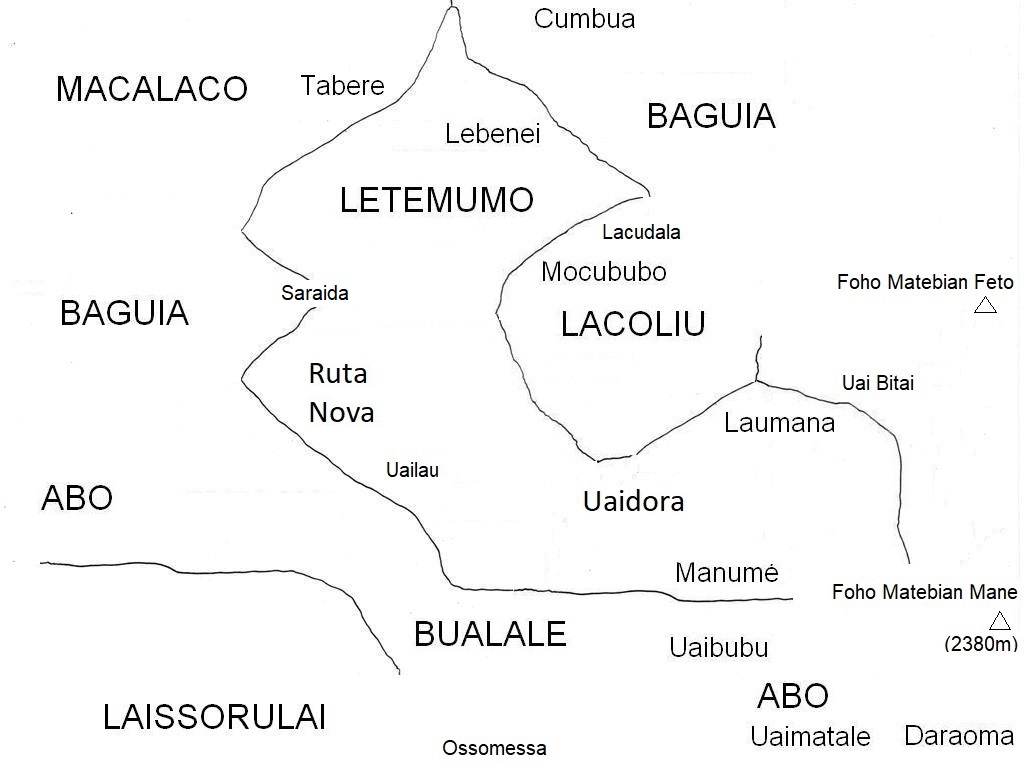

Uaidora, a minha aldeia, pertence ao suco Letemumo.1 Na época em que nasci, viviam em Uaidora umas vinte famílias de agricultores cujo dia-a-dia se mantivera quase inalterado ao longo dos séculos. Pousada junto a uma ribeira, o nome “Uaidora” indica a ponte que permite atravessá-la. A terra dá-nos abundância de arroz, mas também milho, batata, inhame, mandioca e um pouco de café para nosso próprio consumo. Faz-se criação de galinhas, cabras e porcos. Durante a minha infância era comum que as famílias possuíssem cavalos e búfalos. Não nos faltava lenha, já que nessa época as encostas estavam densamente arborizadas. E tínhamos água durante quase todo o ano.

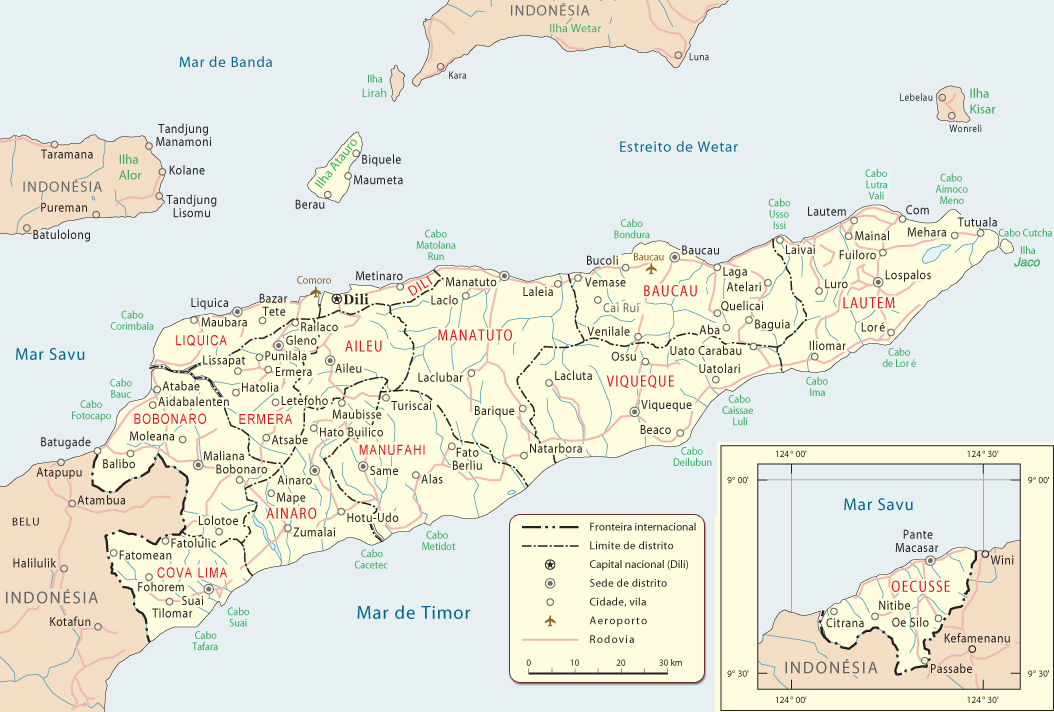

Uaidora ocupa um terreno elevado, uma espécie de saliência que marca o extremo de um conjunto de elevações rodeadas por vales. Por sua vez, essas elevações são os contrafortes de uma grande montanha, isolada e possante, chamada “Matebian”, a montanha dos mortos (Figura 1.1).

Matebian corre de sul para norte e é constituída por duas elevações em forma de mesa ou planalto com encostas escarpadas, separadas por um vale profundo. Em cima desses dois planaltos existem vários picos isolados. O pico mais alto chama-se “Mane” (homem) e fica logo a sul do grande vale. Tem mais de dois mil metros de altitude. Existe outro pico a norte do grande vale, chamado “Feto” (mulher). Os nomes destas elevações são “foho Matebian Feto” e “foho Matebian Mane”, de foho (montanha). Matebian inclui os picos e os planaltos onde eles assentam: montanhas em cima das montanhas.

A face de Matebian virada para poente, junto à qual se encontra a minha aldeia, pertence ao posto administrativo de Quelicai, uma região agreste e de maior altitude que se prolonga para norte e vai perdendo aspereza até desembocar no planalto de Baucau. Daí, o terreno desce abruptamente até à baía de Laga, no litoral norte da ilha de Timor. A encosta de Matebian virada para nascente e sul é menos acidentada. Pertence ao posto administrativo de Baguía, que é vizinho do nosso, do lado sul.

O ar que respiramos em Uaidora é límpido e saudável, sem as febres que hoje existem nas zonas baixas da ilha; e a vista é deslumbrante: para norte, temos o município de Baucau a nossos pés e ao fundo avistamos a costa, as terras de Laga e o mar. Mas, apesar de todos os dias entrevermos esse pequeno mundo, a verdade é que Uaidora e as outras aldeias da região estavam, nos meus tempos de infância, isto é, nos anos 60 e 70 do século XX, isoladas das principais vias de comunicação e não eram visitadas com frequência. A aldeia seguia o seu ritmo, o do dia e da noite, das estações do ano, dos nascimentos, casamentos, mortes, das colheitas e suas celebrações. Os viajantes que porventura seguissem de Quelicai para sul, metiam-se pelos vales e não passavam junto a Uaidora, lá no alto.

As nossas casas tradicionais eram espaçosas e acolhedoras, e resistiam bem à intempérie, fosse frio, calor ou tempestades. Algumas dessas casas tinham centenas de anos. Casas esbeltas, como já se não fazem. Os seus telhados mostravam, na sua parte elevada, a típica cor preta (Figura 1.2) que vem da cobertura de “marrabi”, a fibra tirada do tronco de uma palmeira de onde também se extrai o vinho de palma.2

O relacionamento entre as pessoas obedecia a costumes antigos. As obrigações para com os outros, por exemplo, eram ditadas pelo grupo tradicional a que cada um pertencesse. Por comodidade, eu vou aqui usar a palavra “ordem” para designar esse tipo de grupo tradicional. Em Uaidora existiam seis dessas ordens e cada uma delas funcionava como uma grande família.

Não cabia ao chefe da aldeia organizar o amparo dos idosos ou o cuidado dos doentes, tomar conta das viúvas ou órfãos, dirimir contendas, disciplinar infratores ou praticar o culto tradicional. As obrigações, quando surgiam, já se encontravam de antemão atribuídas dentro de cada ordem.

Eu pertenço à ordem “Uaidora Uma Tamedá” que significa “de Uaidora, do segundo filho” mas fui educado como sendo da ordem “Uaidora Uma Inauaé” que significa “de Uaidora, do primeiro filho” pois o meu avô materno, que foi quem me criou, é do primeiro filho de Uaidora, enquanto o meu pai é do segundo. Estas referências a primeiros e segundos filhos não indicam ascendência próxima. Indicam ascendência, sim, mas lendária, e têm a ver com a narrativa que descreve a fundação da aldeia, como agora vou contar.

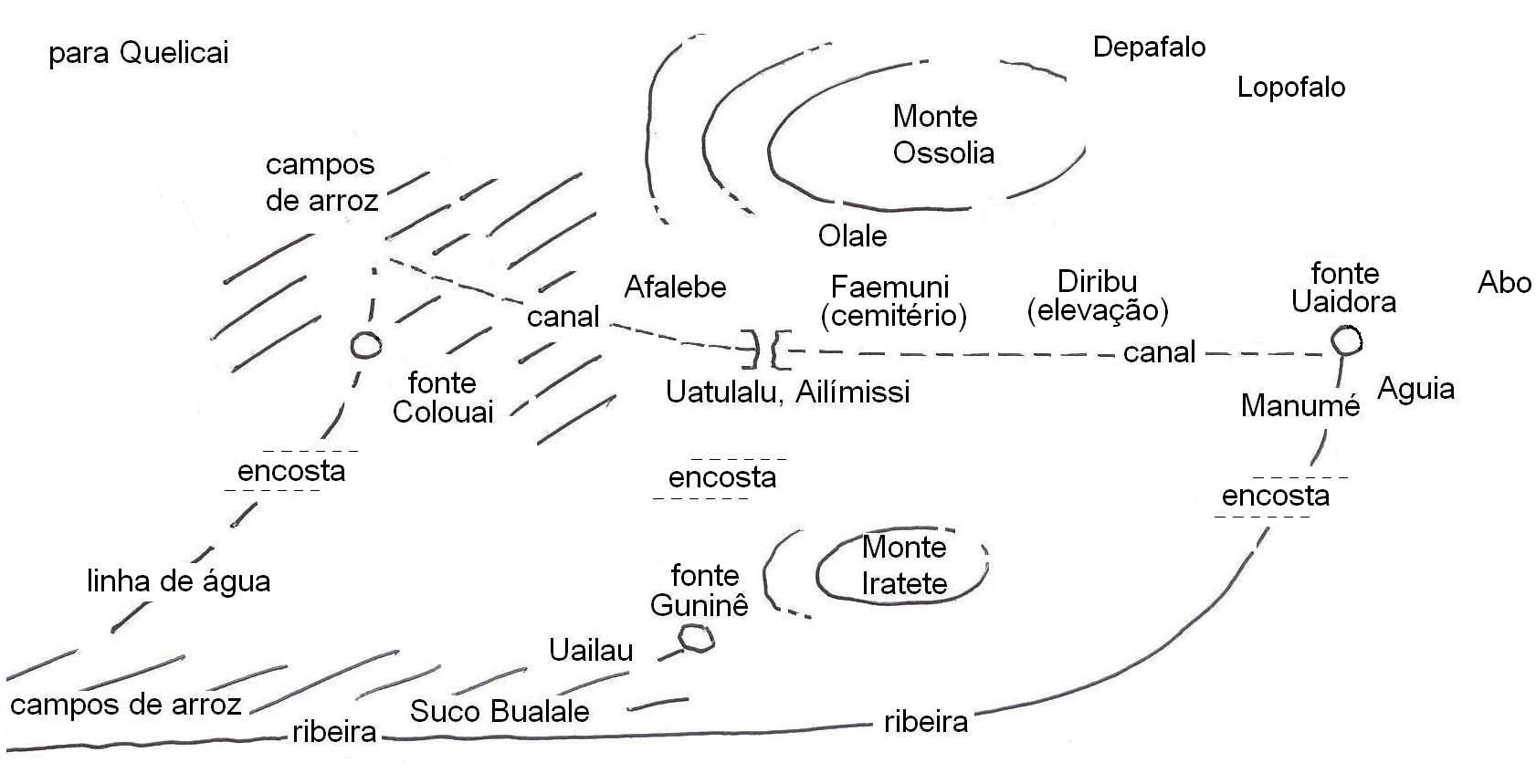

Era uma vez uma família que fugiu de uma aldeia chamado Uaidora. Essa aldeia estava (e ainda está) situada no posto administrativo de Baguía, na outra banda de Matebian. Depois de vaguearem errantes por muito tempo sem encontrarem uma terra aprazível, os membros dessa família chegaram por fim a um lugar de seu agrado e onde todos desejaram estabelecer-se. Mas havia um problema: apesar de terem esquadrinhado as redondezas, não encontraram uma pinga de água. Então, voltaram a Uaidora, sua terra de origem, recolheram em vasilhas a água que lá existia e trouxeram-na para o lugar onde desejavam estabelecer-se. Aí chegados, derramaram no chão a água que tinham trazido e logo brotou uma fonte de grande caudal. Essa fonte passou a chamar-se “fonte Uaidora” em memória da terra de origem da sua água. A fonte Uaidora é portanto o berço da minha aldeia; mas é mais do que isso, é a nascente da ribeira3 e o sustento do canal, ambos os quais irrigam os nossos campos de arroz.

Nessa família que fundou Uaidora existiam três filhos: o primeiro, o segundo e o terceiro. As ordens a que fiz referência vêm daí. Os descendentes do primeiro filho formam hoje a ordem Uaidora Uma Inauaé, os do segundo formam a ordem Uaidora Uma Tamedá e os do terceiro formam a ordem “Uaidora Uma Uaiúla”, que previsivelmente quer dizer “de Uaidora, do terceiro filho”. Estas são as ordens originais, as únicas que usam o nome Uaidora.

Mais tarde, juntaram-se-lhes outras três ordens que já não são de Uaidora pois a sua génese não é o lugar do mesmo nome em Baguía, além-montanha. Temos, pois, uma quarta ordem chamada “Liquiluro” (estrela), que é também o nome de um cabeço próximo; e temos uma quinta e sexta ordens chamadas “Lopofalo” e “Depafalo”. O significado destes dois últimos nomes tem a ver com limitações gastronómicas dos seus membros. É gente, ou era antigamente, a quem certas comidas faziam mal. Depafalo, por exemplo, indica pessoas que não podiam comer cão – sim, cão – porque lhes fazia mal. Eu agora não me lembro de qual era a comida que fazia mal aos Lopofalo. Talvez me lembre mais adiante.

Antigamente, cada ordem ocupava uma parte do território da aldeia. Os de Depafalo e Lopofalo estavam do outro lado do monte Ossolia, enquanto os restantes quatro estavam a sul, ao longo do canal de irrigação que liga a fonte Uaidora aos campos de arroz; e também ainda mais a sul e em baixo, ao longo da ribeira Uaidora e de seus extensos campos de arroz, já perto do suco Bualale (Figura 2.1). Por alguma razão, considera-se que as três ordens Uaidora estão próximas da ordem Liquiluro. E tempos houve em que a aldeia tinha dois chefes, um para as quatro ordens Uaidora junto com Liquiluro e outro para as restantes duas ordens.

Convirá referir que as ordens não são castas. As pessoas casam fora da sua ordem e não existe qualquer supremacia, nem mesmo honorífica, de uma ordem em relação às outras.

A pertença a cada ordem vem por via paterna e determina, não apenas quem tem o dever de ajudar a quem e o papel de cada um nas festas tradicionais, mas até o lugar onde se realizam certas cerimónias e a comida que aí é servida. Em princípio, cada ordem deveria ter a sua própria casa sagrada e de entre as cerimónias que aí se fazem, a mais importante é a oferenda do milho novo, a qual é levada a cabo pelos avós, isto é, pelos mais idosos. Todos os assuntos que tenham a ver com as ordens e as relações entre elas estão a cargo dos respetivos avós.

A ordem é suficientemente grande para conseguir prestar apoio aos que dele necessitam, sem sobrecarregar demasiado os seus membros, mas é suficientemente pequena para que todos se conheçam. Uma família isolada nem sempre seria capaz de prestar o apoio que cinco ou seis famílias juntas, a ordem, conseguem dar. E transmite um sentido de pertença mais real e duradoiro do que aquele que uma só família conseguiria proporcionar.

Antes da invasão de Timor-Leste em 1975, as três ordens Uaidora partilhavam a mesma casa sagrada, a qual se erguia, imponente, no topo do monte Ossolia. Antigamente, esse cabeço não se chamava Ossolia, mas “Uamutu” e apesar do incómodo de ter de carregar água e alimentos lá para cima, existia uma família de Uaidora Uma Inauaé que vivia aí.

Os membros de cada ordem, especialmente os avós, eram ciosos das suas prorrogativas, obrigações e tradições. Eles procuravam incutir nos membros mais novos o sentido de pertença à sua ordem e esforçavam-se por transmitir o conhecimento dessas prorrogativas, obrigações e tradições. Lembro-me bem de, sendo ainda muito menino, os avós do lado paterno (de Uaidora Uma Tamedá) me virem trazer, em dias de festa, a comida proveniente das cerimónias deles para que eu nunca me esquecesse da ordem a que realmente pertencia. Eles estavam preocupados, digamos assim, pelo facto de eu, ao viver com os meus avós maternos e não com os meus pais, comer a comida sagrada de Uaidora Uma Inauaé em vez de comer a comida sagrada de Uaidora Uma Tamedá. Este cuidado ilustra bem o zelo pela identidade da sua ordem que os idosos tinham e, apesar de tudo, ainda têm.

Fui, de facto, criado pelos meus avós maternos. Uma das obrigações tradicionais do casamento consiste em entregar o primeiro filho varão aos avós maternos com o fim de que ele os venha a sustentar na velhice e apoiar em tudo o que precisarem. Por isso, antes mesmo de ter nascido, já eu havia sido destinado ao amparo de meus avós maternos; e o lugar onde vi a luz do dia, Uatulalu, era onde eles viviam, não onde viviam os meus pais.

Falando de lugares, é preciso explicar que nesta zona de Timor-Leste o povoamento é disperso. As aldeias não têm as casas juntas, nem sequer perto umas das outras. Cada casa tem à sua volta um quintal, isto é, um terreno agrícola de boa dimensão onde existem hortas e pomares. E a aldeia, mais do que um lugar, é uma região povoada, que pode ser vasta e pode incluir vários lugares diferentes, cada um deles com o seu nome. Assim, Uatulalu e Ailímissi, o lugar vizinho do nosso, fazem ambos parte de Uaidora e ficam a escassos 5 minutos a pé do lugar considerado como o seu centro, a que chamamos Afalebe, de onde meu pai e sua família procedem.

Teria eu três ou quatro anos de idade quando os meus pais se mudaram de Afalebe para Aguía, um lugar que pertence a Manumé, a aldeia vizinha, e que está ainda mais encostada a Matebian, a nascente e sul de Uaidora. À data, só duas famílias viviam em Uatulalu e mais outras três em Ailímissi; e vários dos nossos parentes próximos viviam ali perto, em Afalebe.

Aquilo de que mais me lembro desses tempos de infância na aldeia é do silêncio (um silêncio misturado com risos) e da amizade. Tanto durante o dia como à noite, as crianças iam de um lado para o outro em segurança, fosse para longe ou para perto. Não havia nada de que sentíssemos medo. E éramos unidos, amigos uns dos outros. Todos se conheciam, se ajudavam e brincavam juntos.

Os meus companheiros de brincadeira e amigos mais chegados foram esses vizinhos de Uatulalu e Ailímissi. Em Uatulalu existiam duas casas, a do Simão e a do tio Tomás Aquino. As três famílias que viviam em Ailímissi também tinham crianças. Uma delas, com a minha idade, chamava-se Labilui e era cego. Outros amigos de então foram os irmãos Mário e Agostinha, que ainda vivem em Ailímissi, e os irmãos de Labilui, Fernando e António, que hoje estão em Baucau.

Vivi em Uatulalu com os meus avós até aos sete ou oito anos de idade, altura da nossa fuga. E depois de termos fugido, continuei com eles para os servir e amparar, sendo sempre por eles tratado com grande confiança e liberalidade.

Em Uaidora todos possuíam recursos suficientes para viverem. Cada família tinha terras para cultivar arroz e milho, às vezes longe de casa, e tinha também os quintais, junto de casa, que davam fruta, batata, mandioca, inhame; e ainda tinham encostas para lenha ou pasto. Toda a gente trabalhava. As crianças, por exemplo, limpavam, arrumavam, lavavam utensílios, traziam água, ajudavam a cuidar da criação, faziam recados ou, segundo a época do ano, levavam os animais para o pasto (na estação húmida) e traziam o pasto aos animais (na estação seca, de junho a outubro) – e ainda lhes sobrava tempo para brincarem e fazerem travessuras.

Não existiam diferenças na riqueza ou estatuto das pessoas, nas posses de cada família, nem no seu modo de vida. Alguns tinham um ou dois búfalos ou cavalos, outros não; mas passado um tempo, talvez que aqueles que antes tinham um búfalo, agora já o não tivessem; e os que antes não tinham nenhum cavalo, agora talvez já o possuíssem.

Havia redistribuição do património, digamos assim, resultado de costumes como o dote ou de obrigações contraídas com o casamento de pais e avós, as quais eram transmitidas, e ainda são, de uma geração para a seguinte e eram (são) muito onerosas. Ainda hoje eu, meus irmãos e primos, estamos a pagar à família da nossa avó materna, que morreu quando éramos crianças, um número de búfalos proporcional ao seu dote de casamento – e não é pouco!

Aqueles que, para não terem de pagar impostos, anseiam por uma vida simples e campestre, não venham viver para Uaidora pois a nossa organização tradicional está cheia de obrigações caras que não deixam a riqueza acumular-se. E, ao contrário do que se vê na cidade, as obrigações, na aldeia, são próximas, fáceis de entender, mas quase impossíveis de iludir.

Será que existia o sentido da propriedade privada? Sim. Cada pé de arroz, cada coqueiro, cada bananeira, cada pedaço de terra, mesmo uma encosta pedregosa, tinha dono. Mas não se pode dizer que tal propriedade fosse algo de privado; e também não era muito própria ou pessoal. Não era privada porque todos na aldeia sabiam muito bem quem era o dono do quê. Não existia privacidade ou segredo na posse dos bens, como existe na cidade; e a propriedade também não era muito pessoal porque, por variados motivos (casamentos, cumprimento de obrigações de ajuda ou outros deveres tradicionais), os bens mudavam de mão.

Cada um sabia o que era seu e o que era dos outros, mas ninguém, na aldeia, se julgava dono e senhor de um campo, casa ou búfalo. Quando, por exemplo, um campo ficava por lavrar, eram os avós da respetiva ordem que decidiam a quem esse campo ou quintal ia caber. As heranças eram também decididas dentro de cada ordem, segundo o costume. E caso o costume fosse omisso, então fazia-se aquilo que os avós decidissem. Portanto os bens eram da família e da ordem, não tanto do indivíduo. E como referi, os bens circulavam: bastava um casamento para, digamos assim, arruinar uma família por várias gerações.

As pessoas sentiam-se seguras e, portanto, não estavam tão agarradas aos seus bens. Não andavam ansiosas nem ficavam zangadas perante obrigações tradicionais que as despojassem desses bens. Enquanto fui criança não notei que existissem questões por causa da terra. As questões, poucas, tinham a ver com a irrigação durante os últimos meses do tempo seco, em setembro e outubro, um período em que a água tinha de ser racionada.

E ninguém passava necessidade. Ou melhor, havia uma altura do ano em que todos nós passávamos alguma fome: as últimas semanas de janeiro e as primeiras de fevereiro, enquanto não chegavam as primícias, podiam ser de privação. Isto porque a conservação dos alimentos era difícil durante a estação das chuvas. Nós conseguíamos conservar arroz, milho e outros alimentos secos, até mesmo carne, mas não por muito tempo. Mas comíamos pouca carne, a qual era para os dias de festa.

A distribuição da água, um assunto nada fácil, é um exemplo da confiança e colaboração que então reinavam. Naquela época, o reservatório mais importante para as famílias de Uaidora, aquele que abastecia os seus quintais, estava junto da fonte Uaidora e era o resultado de uma represa feita pelos primeiros habitantes da aldeia. Os vegetais das nossas hortas, desde o milho à batata-doce, dependiam inteiramente dessa água. Mas à medida que a estação seca ia avançando, o caudal da fonte ia diminuindo e por isso, entre junho e novembro, o reservatório era fechado ao anoitecer e ficava a encher durante toda a noite. Depois, a água assim acumulada cabia alternadamente às famílias para ser gasta durante o dia.

Eram os interessados que deviam tomar conta do reservatório na noite que lhes dissesse respeito. Claro que, à medida que os meses secos iam passando, a água era cada vez mais escassa, ao ponto de que a hora a que o reservatório era fechado se poder tornar num objeto de disputa. E em certos anos a chuva tardava.

Mas esse não era sequer o problema mais melindroso. Acontecia que, para além de regar as hortas de todas as famílias, a água do reservatório era também precisa para irrigar os arrozais de algumas famílias. O cultivo do arroz é feito na estação das chuvas, mas no tempo seco nós aproveitávamos os arrozais para outros cultivos. Em Uaidora existem dois lugares preparados para serem arrozais. Um deles chama-se Lariguia, é extenso e está situado ao longo da ribeira, nos vales a sul da aldeia, já perto do suco Bualale. O outro chama-se Larígua e ocupa os socalcos logo abaixo da própria aldeia, perto de Ailímissi, Uatulalu e Quetamutu. Ora a água de fonte Uaidora era precisa para regar apenas os arrozais de Larígua pois existiam outras fontes que abasteciam Lariguia, mais longe, nos vales. E algumas famílias tinham os seus arrozais em Larígua enquanto outras os tinham em Lariguia. As de Larígua dependiam inteiramente do reservatório da aldeia para irrigar os seus campos durante o tempo seco, ao passo que as de Lariguia não dependiam.

Uma vez que a água do reservatório não estava a ser usada apenas para regar as hortas, podia acontecer que, a partir de agosto ou setembro, essa água não chegasse às hortas. Uma situação de assimetria como esta poderia noutros casos ter causado invejas e querelas e o que é admirável é o facto dessas querelas serem raras. As pessoas conheciam-se umas às outras e confiavam no bom-senso dos avós para distribuírem a água com justeza.

Para nós, crianças, os meses de seca eram uma festa, porque podíamos nadar no reservatório, coisa que no resto do ano era impossível. Durante a estação das chuvas, a ribeira transforma-se numa enxurrada e a água que jorra de fonte Uaidora é abundante, forte mesmo. Não permite nadar.

E havia partilha de terras ou outros recursos entre várias famílias? Não. Em criança nunca vi terras a serem partilhadas entre famílias e nem as pastagens ou florestas para lenha eram comunais. Em Uaidora não tínhamos sequer a noção do que pudesse ser uma posse comunitária da terra. Só mais tarde, já depois da independência, tive ocasião de conhecer organizações cooperativas onde a posse da terra era comum.

Aquilo que existia em Uaidora era cooperação, especialmente dentro de cada ordem e sempre dirigida a quem precisasse. Não era incomum, por exemplo, ver campos pertencentes a crianças, viúvas ou pessoas que tivessem de viajar, serem trabalhados por familiares. Existia também um sentido muito vivo do interesse comum e ninguém destoava: arrozal era para arroz, milheiral para milho, poupar é poupar, desperdiçar é desperdiçar. Na aldeia, o interesse comum não é abstrato, é real. Se alguém o pisa, ele ferra.

As famílias trabalhavam juntas e comiam juntas, três refeições por dia: de manhã cedo, ao meio-dia e à noite. Ninguém comia sozinho. E distraíamo-nos ou descansávamos juntos também. Na aldeia trabalha-se muito, mas o descanso é reparador, existem tempos de lazer e de convívio e temos abundância de festas: uma nova casa para inaugurar, algum casamento ou as várias celebrações tradicionais que duram pela noite fora. Lembro-me de que, naqueles dias, qualquer festa mobilizava o entusiasmo de todos, mas especialmente de nós, as crianças.

A festa maior era aquela onde, como contei, oferendávamos o primeiro milho. Antes de comermos o milho novo, fazíamos oferendas de galos ou galinhas. Só os homens podiam comer da oferenda e deviam usar as mãos para comer, sem prato, sem garfo nem faca. Juntavam-se na casa sagrada, o “lulik”. O nosso lulik era lindo, imponente, com o seu telhado esguio. Era parecido com aqueles que ainda restam no município de Lautém, mas era maior, mais elaborado e estava num lugar mais apropriado. Acredito que tivesse centenas de anos. Em criança, participei várias vezes nestas celebrações tradicionais, que na língua oficial de Timor-Leste, o Tétum, são chamadas “han hanhan lulik” (comer comida sagrada).

Um ingrediente que nunca faltava nas nossas festas era a luta entre rapazes para ver quem dominava. Era uma luta sem regras que, nos mais crescidos, se tornava vagamente parecida com o boxe tailandês onde se usam as mãos e os pés. Pode causar, e frequentemente causa, algum ferimento. Nas nossas festas, a luta era um exercício e uma diversão. Nunca vi que dessas lutas resultasse qualquer tipo de zanga, agressividade ou prepotência entre as crianças ou adolescentes. O meu tio Julião (primo direito de meu pai e meu futuro pai adotivo) participou a seu tempo em muitas dessas lutas e em geral com sucesso pois era destro e possante como poucos.

Falando de lutas, vou já adiantando que o meu avô materno, aquele que me criou, com quem vivi até aos 9 anos de idade e cujo nome próprio era Uatubada, foi muito conhecido e não pelas melhores razões. Era, segundo se dizia, lutador, matador e roubador. Foi preso três vezes por ter roubado búfalos e por ter matado pessoas. E mesmo na prisão voltou a matar. Quando ele ouvia falar de outro lutador, ia à terra dele e desafiava-o para uma luta. Depois de lutar, ele vencia e matava o adversário. Chegou a defrontar-se com campeões de Baucau e de Díli e a sua fama estendia-se até bem longe, como pode imaginar-se.

Para além das lutas, Uatubada também organizava excursões guerreiras a aldeias supostamente inimigas, onde, depois de vencida a resistência, ele pilhava os búfalos, cavalos e outros bens móveis que encontrasse, e trazia-os para Uaidora. Sim, em Uaidora a nossa tradição antiga incluía lutas de morte e a pilhagem de outras aldeias. Nesses tempos, quase todos os homens eram treinados para a guerra e estavam dispostos a matar e a roubar. Mas antes de se organizar uma surtida era preciso que a altura fosse declarada favorável pelo lulik. Chegado o dia da celebração tradicional das primícias, ao examinar o coração e o fígado da galinha que ia ser comida, descobríamos se a parte do inimigo era favorável para ele ou se, pelo contrário, a nossa parte era a favorável. Se as entranhas da galinha nos fossem favoráveis, então íamos logo guerrear sem mais atrasos; se fossem favoráveis ao inimigo, então não podíamos ir lutar. E como as entranhas dos galináceos tanto dão para uma coisa como para a outra, esse costume originou não poucas guerras e rapinas que felizmente já não são do meu tempo.

Com ou sem guerra, o costume de examinar as entranhas da galinha persistiu até hoje e eu ainda participei dessas refeições tradicionais. São sempre os idosos, os avós, quem fala com o lulik. E, portanto, são eles quem mata e abre a galinha. A galinha é primeiro morta por asfixia, colocando os dedos da mão na cabeça e pescoço para não a deixar respirar. Imediatamente a seguir eles abrem-na e veem o coração, o fígado e só depois se faz o cozinhado.

Que me lembre, este costume de examinar as entranhas não era acompanhado por costumes típicos de outras culturas animistas. Os nossos auspícios eram simples, conhecidos de todos, nunca eram factos chamativos que tivessem sido objeto de interpretação posterior; e não existiam pessoas especialmente designadas para serem os nossos augures.

As guerras e pilhagens foram coisas de outros tempos e envolviam aldeias longínquas, nunca os nossos vizinhos – que para nós eram como irmãos. Enquanto criança, eu nunca presenciei preparativos guerreiros. Apenas notei que os homens, especialmente os idosos, possuíam conhecimentos e destrezas que iam muito para além daquilo que a vida bucólica exigiria. A lança ou a azagaia, a faca de arremesso, até mesmo uma simples pedrinha do chão, eram, nas mãos deles, morte certa para um inimigo. No combate de perto, tinham a faca longa ou catana e a espada de luta ou sabre. Com um só golpe dessas armas eles decepavam um membro ou uma cabeça. No combate corpo-a-corpo eles usavam a faca curta e conheciam muito bem os lugares mais vulneráveis. Mas o corpo-a-corpo também era um desporto, que praticavam por gosto e depois exibiam durante as festas, como contei.

Ao longo da década de 1980, após o povo se ter batizado, o que porventura restasse da nossa velha tradição e conhecimentos guerreiros desapareceu. Mas já no meu tempo de criança a belicosidade havia perdido a sua antiga aura e o que mobilizava as pessoas era o desejo de melhorar a situação da aldeia, auferindo dos benefícios da instrução e reduzindo a mortalidade infantil. Existia cuidado com a higiene: os animais, por exemplo, nesse tempo não andavam à solta. Reinava uma certa ordem, imposta pelo meu pai, mas que vinha ao encontro da vontade de todos. A aldeia era mais limpa do que é hoje, talvez mais limpa do que muitas cidades de hoje. O lixo era pouco, desaparecia naturalmente, e não existiam plásticos nem água estagnada.

Para iluminação durante a noite usávamos o óleo que se extrai de um fruto chamado “sae”. A árvore é de grande porte e o fruto, depois de esmagado, liberta óleo. Há ainda uma outra forma de iluminação, uma planta como a do algodão com frutos pequenos. Depois de macerada e embebida no óleo de sae, e também devido ao seu próprio óleo, acende-se e dura bastante. Só recorríamos aos “Petromax” durante as festas. E em dias normais íamos dormir cedo, por isso não precisávamos de iluminação.

Enquanto fui criança, em Uaidora nunca entrou um português ou alguém com aspeto oficial. Desde que reinasse a paz, desde que as crianças estivessem a ir à escola e fossem vacinadas, ninguém se preocupava connosco. Pagávamos os nossos impostos (não sei quanto) e só trabalhávamos para nós mesmos.4 Depois de alimentados, o que acrescia era vendido em Quelicai, a povoação mais próxima, onde havia – e ainda há – um bazar que se realiza todas as quintas-feiras e domingos.

Quelicai é um centro urbano e sede do nosso posto administrativo, ao qual dá o nome. Está a pouco mais de uma hora a pé de Uaidora, a descer. À volta, por ser a subir, pode demorar-se duas horas, especialmente se voltamos carregados. Era aí que vendíamos os nossos inhames, batatas, bananas, ovos, galinhas e outros géneros; no tempo do arroz, também vendíamos uma pequena quantidade desse cereal. Com o dinheiro da venda, comprávamos sal, sabão de roupa e de banho, roupa já feita, utensílios pequenos e outras coisas. Éramos fregueses dos armazéns dos comerciantes chineses. Os utensílios maiores como enxadas, catanas e machados, eram feitos por nós em Uaidora. Havia um avô, que já morreu, que fazia esses utensílios, ou armas.

O dinheiro, em suma, era para prover necessidades que estivessem para além das nossas destrezas – e tais necessidades não eram muitas. Quando penso no nosso modo de viver, fico com a sensação de que as coisas e as pessoas se tornam mais interessantes quando as necessidades são poucas. Para nós, tudo era motivo de admiração. Em Quelicai, por exemplo, encontrávamos os missionários salesianos que viviam em Baucau, mas iam lá aos domingos e dias de festa; e lembro-me muito bem de ter visto o padre João de Deus antes da invasão.

Poucas famílias eram cristãs no início dos anos 70. Na nossa aldeia, talvez umas duas e, que me lembre, só quatro pessoas eram batizadas: Agostinho, Sebastião, Marcelo e Paulo. As restantes famílias eram, como nós, animistas e usavam nomes gentios.5 Porém, talvez desde o tempo de meus avós, o cristianismo deixara de ser novidade na aldeia.

Com quatro ou cinco anos de idade tornei-me alpinista dos coqueiros. Eu, o Mário e a sua irmã Agostinha, trepávamos os 10 ou mais metros que os coqueiros podem ter, só para nos deliciarmos com os frutos novos ou para beber a água de coco.

Isto de trepar por uma palmeira acima não é coisa que todos consigam ou desejem fazer, mas nós os três gostávamos.

Os pais do Mário e da Agostinha possuíam mais de 10 coqueiros espalhados pelos seus quintais e os meus avós tinham outros tantos. Amigos nossos como o Labilui e o António, irmão dele, nunca aprenderam a trepar às árvores e nem gostavam desse tipo de exercício. O Labilui, é claro, tinha a desculpa de ser cego, mas a verdade é que quando o Labilui queria mesmo fazer uma coisa, ele fazia-a tão bem como nós ou melhor.

O António e o Labilui não se habituaram a trepar, talvez porque os coqueiros dos pais deles ainda eram novos e também porque não precisavam: nós sempre os convidávamos para virem comer e beber dos nossos cocos.

Apesar dos deveres, quase todos os dias conseguíamos juntar-nos para brincar e a brincadeira muitas vezes incluía alpinismo. Outros primos que viviam perto, como o Francisco Xavier1 e o Jeremias Luís2 tinham coqueiros nos quintais mas nunca quiseram aprender a trepar. Quando desejavam beber, vinham a nossa casa e aí todos comíamos e bebíamos juntos.

Na aldeia, coqueiro é para criança. Homem não bebe água de coco. Homem bebe “tua mutin” (vinho de palma).3 Naquele tempo, em Uaidora produzia-se uma excelente variedade de tua mutin, mais perfumada e rica do que o vinho de palma comum, já de si bastante popular em Timor-Leste. O tua mutin não pode faltar numa festa ou outra ocasião especial e vinham pessoas a Uaidora, mesmo de longe, só para comprarem do nosso “mabuti”, que é como se chama o tua mutin na minha língua materna.

E é claro, nós não guardávamos o vinho apenas para ser vendido a forasteiros: era também consumido na aldeia. Todas as tardes ao pôr do sol, certos homens idosos ou de meia-idade encontravam-se para beber mabuti. Trabalhavam durante o dia, mas ao anoitecer bebiam e conversavam. Estes grupos de conversadores-bebedores tinham sempre 3 ou 4 pessoas ou até mais; e algumas vezes, enquanto bebiam, arranjavam zaragata.

Quando surgem zangas, o problema pode resolver-se dentro de cada ordem. Reconhecer que se fez errado implica a oferta de três “tais”4 ao ofendido, mais a reparação do estrago se houve algum. Já um desacato implica multa maior: porco, cabra ou mesmo búfalo ou cavalo, o que é castigo grande. Pode também recorrer-se ao chefe da aldeia, mas, em geral, ele não está disponível para interferir nestas matérias. Só se a zanga foi grande e acabou em violência. Então, o chefe da aldeia faz queixa no posto de Quelicai.

Mas crime, no meu tempo de criança, foi raro. Aquilo que todos sabíamos era que, por detrás das zangas e desacatos, estava quase sempre o mabuti. Talvez por essa razão, alguns homens, especialmente os mais jovens, não tocavam no mabuti nem frequentavam os lugares de encontro e consumo desse vinho. Ficavam em casa com a família e se bebiam era com eles ou ocasionalmente no próprio lugar onde se cultivavam as palmeiras.

De facto, o melhor lugar para beber o vinho de palma é junto à palmeira que o produz. O cultivador sobe à árvore (que na minha língua materna tem o nome de “mameta”), faz as incisões e instala os tubos de bambu que servem de reservatório. Quando ele desce, já os outros estão à espera. E todos começam alegremente a beber aí mesmo, à medida que o líquido vai ficando disponível.

Alguns bebedores trazem consigo comida feita para acompanhar o vinho de palma, comida a que chamamos “caidane”. O caidane pode consistir em frutos cozidos ou talvez carne cozida, conforme o que se tem. Alguns dos bebedores fazem muita questão em terem sempre o melhor caidane, aquele que leva carne.

O Aleixo, um parente nosso, nunca parava de beber. Ele podia deixar de comer um dia inteiro, mas não conseguia deixar de beber. Se não tivesse mabuti passava a noite à procura até encontrar. Considero o Aleixo como meu parente porque nas duas aldeias, Uaidora e Manumé, quase todas as pessoas são parentes. Conheci-o muito bem, e ao pai dele. Foi simpático para comigo quando eu era pequenino e em parte foi por causa dele que eu, com cinco ou seis anos de idade, me estreei como bebedor de vinho de palma.

O Aleixo podia ficar debaixo da palmeira a beber e a comer com os amigos durante horas seguidas até à meia-noite – e só depois voltava para casa. E eu, que tinha toda a liberdade do mundo, também algumas vezes me juntava a eles debaixo da árvore. Como havia muitas mameta em Lurituni, a sul de Uaidora, nós íamos lá para beber e comer. Lurituni, essa nossa taberna, fica perto de Guninê, uma fonte sagrada, já na fronteira com o suco Bualale (Figura 2.1), para baixo e para sul, perto da ribeira. A água que escorre de Guninê é sagrada, o vinho de Lurituni não é; mas foi mais fácil curar-me do feitiço da água, como contarei, do que do feitiço do vinho.

Comecei a beber em 1973 ou 1974. O meu tio Tomás Aquino, irmão da minha mãe,5 era um dos cultivadores de mabuti da região e, como contei, havia gente que vinha a Uatulalu só para lhe comprar vinho ou para beber mesmo ali. Foi com o tio Tomás Aquino que aprendi a cultivar mabuti.

Para se obter vinho de palma é preciso gastar tempo e trabalho a tratar da palmeira e é depois preciso reconhecer a altura em que ela está pronta a produzir. Observando os frutinhos que se encontram em cachos na ponta dos galhos, cortando alguns deles e fazendo outras pequenas incisões nos galhos, é possível levar a palmeira a produzir vinho e é também possível descobrir quando está pronta a produzi-lo. Fazem-se então os preparativos para recolher o vinho dentro de recipientes feitos de bambu, os quais são colocados na palmeira para esse efeito.

As lições que recebi do tio Tomás Aquino vieram a ser úteis depois, mas nessa época não era apenas o desejo de aprender que me movia: lembro-me de, após uma dessas lições, eu ter bebido 7 copos de mabuti seguidos – e ainda hoje tenho uma cicatriz na mão por ter ido colher mais mabuti e ter cortado errado, em cima da minha mão em vez de ser na árvore. Isto aconteceu perto de casa, em Uatulalu.

Confesso que aprendi a cultivar mabuti porque quem quisesse beber, ou pagava ou então precisava de conhecer a forma de tratar e acompanhar as palmeiras até estarem em condições de produzir vinho. De entre nós, o Jeremias Luís, o Francisco Xavier, o Mário, o Labilui, o António, quase com as mesmas idades, fui eu o único que ganhei essa destreza – e o respetivo vício. Era também eu quem mais liberdade tinha. Fazia o que queria.

Um dia, o tio Tomás Aquino disse-me: “Já começaste a beber tua mutin – e muitos copos! Então, quando chegar o teu tempo de ir para a escola, nunca vais estudar e vais escapar da escola. Só vais querer beber mais e mais tua mutin!” Esta advertência produziu o seu efeito porque eu via muito bem o que estava a acontecer com o Aleixo e também porque todos nós esperávamos impacientemente pelo dia de irmos para a escola. Mas não era preciso meu tio preocupar-se: em face do que nos sobreveio, a minha desintoxicação aconteceu naturalmente.

Naquele tempo a principal dúvida ou apreensão que nos afligia era saber a idade. Ou melhor, aquilo que nos preocupava nem era tanto saber a idade, mas sim saber quem era o mais velho e quem era o mais novo. Penso que eu devia ter a mesma idade do Labilui, mas por outro lado talvez não, talvez ele tivesse um ou dois anos mais do que eu porque, quando fazíamos uma luta, ele ganhava. À falta de melhor informação, avaliávamos a idade relativa de cada um pelo resultado da luta. A regra é: ganham os mais velhos.

Quando o Labilui e eu lutávamos, ele era mais forte. Mas nada é simples porque, passados uns anos, talvez por ele ser cego, passei eu a ganhar. Aos outros eu sempre ganhei e por isso devo ser o mais velho. Penso que o Francisco Xavier terá mais idade, um ou dois anos, porque ao princípio ele dominava-me. Mas depois, passado uns tempos, dominei-o a ele também e por isso talvez seja eu o mais velho afinal. O Mário é mais novo de certeza porque nunca me conseguiu vencer; e o Jeremias Luís nunca quis lutar comigo, mas, segundo os pais, ele era poucos dias mais novo do que eu.

Os pais do Jeremias Luís contaram-nos que eu e ele nascemos com uma diferença de dias. Só não se lembram de qual foi o ano e o mês! Nem sequer são capazes de dizer se nascemos na estação das chuvas ou na estação seca. Nada. Os pais não ligavam a essas datas e isso vexava-nos bastante. Sentíamo-nos menos importantes, era como se nos faltasse alguma coisa. Já não nos contentávamos com o facto de existirmos. Reconheço que a ignorância sobre a idade tem as suas vantagens: quando, por exemplo, alguém era derrotado na luta ou num jogo, havia sempre espaço para a dúvida – podia ter perdido por ser mais novinho. Sim, o Mário era de certeza uns anos mais jovem do que eu e isso explica tudo.

Quando, ao longo desta narrativa, eu mencionar a minha idade, deve entender-se que não estou a usar como referência a data de nascimento que consta da minha certidão de batismo, novembro de 1969, mas a data real do meu nascimento, dois anos antes. Estou convencido de que devo ter nascido por volta de 1967 ou mesmo 1966, pois não é normal que uma criança se lembre, como eu me lembro, de acontecimentos que se deram em 1971 e 1972 quando supostamente teria apenas dois ou três anos. Por exemplo, o pai do Mário e da Agostinha morreu cedo, talvez em 1971 ou 1972 e embora fosse muito pequeno segundo a certidão, lembro-me do pai deles quando ainda estava vivo e lembro-me de o ter visto morto.

Nos anos de 1972 ou 1973 eu já trepava pelos coqueiros acima, coisa que uma criança de três anos não faz. E em 1973 ou 1974 já ia a Quelicai vender inhames, batatas, mandioca, bananas e outros frutos. Da minha casa em Uatulalu a Quelicai ainda é uma hora a andar e o meu carregamento devia pesar uns 5 quilos. Foi em 1974 que comecei a cultivar mabuti por minha conta e a bebê-lo. Por último, a minha irmã Gabriela morreu em 1971 ou 1972, e a idade dela era mais ou menos 3 ou 4 anos quando morreu. Por tudo isto eu calculo que deva ter nascido no ano 1966 ou, no máximo, 1967 e que, por altura da nossa fuga para a montanha em 1976, eu tivesse uns 9 ou 10 anos de idade.

Os nossos pais não ligavam às datas de nascimento. É talvez mais correto dizer que eles não sabiam sequer o que eram datas. Não distinguiam os dias do mês, os meses do ano e um ano do outro. Eles só se interessavam em reconhecer o tempo da chuva e o tempo seco e eram capazes de descobrir quando uma dessas estações estava próxima. Eu ainda me lembro dos meus tios e avós me explicarem que, consoante o nascer do Sol fosse em cima da montanha Feto ou Mane, assim a chuva ou o tempo seco estavam a chegar. E liam sinais nas árvores ou em pássaros, que também lhes mostravam o tempo e mesmo o clima. Eles, na verdade, sabiam tudo aquilo que precisavam de saber, nem mais nem menos; e viviam ao sabor dos acontecimentos, não do relógio.

Agora que conheço a vida tal como o relógio nos dita, eu tenho saudades dessa outra vida sem relógio e sem idade. Era mais intensa, mais bem aproveitada. O relógio obriga-nos a esperar, é uma perda de tempo. A propósito, o primeiro relógio que vi foi em Quelicai, talvez em 1972, e estava na mão de um funcionário. Nós, as crianças, não perdíamos nenhuma novidade, nada.

Já que falei de Quelicai, devo declarar que tenho a cicatriz da vacina e, portanto, está tudo em regra com a minha saúde. As crianças comentavam entre si o assunto da vacinação e olhavam para a altura em que iam ser vacinadas com alguma apreensão. O medo do desconhecido levava-nos a alimentar dúvidas sobre a quantidade de dor que uma vacina nos iria causar. Alguns garantiam que essa dor era lancinante.

Fomos vacinados no ano de 1972 ou 1973. As crianças que estavam à minha frente na fila, muito antes da picada já choravam e gritavam de medo. Eu vi a minha vez chegar e pensei que talvez fosse chorar também. Convenci-me de que a vacina tinha por força que causar dor e era por isso que as outras crianças choravam tanto. Mas quando chegou a minha vez não senti muita dor e então não chorei. Fiquei um pouco desiludido, talvez, porque estava à espera de qualquer coisa nova, única, e afinal não aconteceu nada.

A vacina acabou por tornou-se, para mim e para os meus amigos de infância, mais uma maneira de estimar a idade. Segundo alguns idosos, as crianças eram vacinadas aos 7 anos e eu também sei que nós, as crianças de Uaidora e de Manumé, ainda pertencíamos ao suco Bualale quando fomos vacinadas. Ora as nossas duas aldeias mudaram de suco, de Bualale para Letemumo, no ano de 1973. Portanto, conclui-se que antes de 1973 eu já teria 7 anos. É curioso como dados sem importância e sem consequências de nenhum tipo, são capazes de nos preocupar tanto.

Mas voltemos àquela época feliz. O Labilui era simpático e sempre me procurava para brincar. Nunca me esquecerei dos seus poderes. Quando nos encontrávamos, ele conhecia todos pela voz; mas houve uma vez em que tentei descobrir se ele era capaz de nos reconhecer sem ouvir a nossa voz e verifiquei que o Labilui sabia quando alguém estava por perto, mesmo sem o mínimo barulho; e também reconhecia pelo tato: bastava ele tocar num de nós para cumprimentar chamando pelo nome. E fazia isso com vários outros. Na realidade, quando estava num lugar que fosse conhecido dele, o Labilui não parecia cego, e muito enganado andaria aquele que quisesse aproveitar-se da sua cegueira.

Travessuras? As que quiser! Um dia, em 1972 ou 1973, o António, irmão mais novo do Labilui, chamou-me para irmos os dois roubar os amendoins que os pais dele tinham plantado. A plantação era nova, já tinha começado a despontar, mas não havia ainda nada para comer. Por isso, só conseguimos estragar amendoins sem proveito para ninguém. Não foi muito, dois ou três pés, mas era um desperdício.

Quando estávamos entretidos nesse lindo serviço, o pai dele avistou-nos e fugimos. Corri o mais rápido que consegui e refugiei-me num quintal dos meus avós; mas o pai do António capturou-o (ele era mais novinho), levou-o para casa e foi rígido e duro: bateu-lhe e depois pô-lo de castigo por baixo da sua casa (a casa tradicional é elevada em relação ao chão). Vi o meu amigo António a gritar e a chorar. O pai dele também se aproximou de mim com muita vontade de me castigar, mas não fugi. Fiquei onde estava porque aquele que castiga filho de outro, ganha zanga; e quem estava a fazer de meu pai não era um pai qualquer, era o Uatubada.

Sim, fui uma criança livre e protegida desde longe pela fama e pela liberalidade do meu avô. Eu via como o Mário e a Agostinha pediam sempre autorização à mãe deles antes de irem colher os frutos dos coqueiros ou outros. Eu, pelo contrário, trepava aos meus coqueiros quando me apetecesse. Em casa éramos só eu e meus avós; e eles, sendo de outra época, preferiam deixar-me solto. Educavam-me como os tinham educado a eles. Portanto, eu fazia o que queria, chegava a casa quando me apetecia, meus avós nunca me impediram – e nem se preocupavam. Eu estava à vontade com eles, contava-lhes as minhas pequenas aventuras e nunca os enganei nem escondi nada deles até morrerem. Confiava assim, não precisei de aprender a desconfiar.

Se eu era feliz? Sim, muito! Não apenas eu. As crianças eram felizes, nós não sabíamos o que era sofrer. Nada nos era custoso porque, com ou sem cansaço, fazíamos o que todos tinham a fazer e ainda sobrava tempo para brincar. Tudo nos admirava, tudo nos divertia, éramos rápidos, observadores e tínhamos boa memória. E éramos amigos uns dos outros, sem reserva, sem inveja.

Não passávamos necessidade e a comida raramente faltava, mas quando faltava, faltava a todos. Doença não havia. A malária estava controlada e, naquele clima de planalto, nunca fora frequente. Excetuando a mortalidade infantil e a maldade humana, nada perturbava a nossa alegria. E, para nós, essas duas desgraças estavam ligadas pois, segundo a tradição, numa família onde não reinasse a harmonia, as crianças morriam novas. Era o caso dos meus pais, que se zangavam com frequência (vi o meu pai maltratar a minha mãe por duas vezes), daí que algumas crianças lhes tivessem morrido. A minha irmã Gabriela, que nasceu logo a seguir a mim, foi uma dessas. Morreu por ter ido à fonte Colouai (Figura 2.1) onde as crianças não podem ir beber.

A mim esteve para acontecer o mesmo. Um dia, talvez em 1970 porque era ainda muito novinho, pediram-nos, a mim e à Madalena (irmã mais velha do Mário e da Agostinha), para levarmos o almoço aos tios que trabalhavam no arrozal lá em baixo, junto da ribeira, em Maucaileu, quase já no suco Bualale. Levar o almoço era uma tarefa típica de criança pequena. Desde a casa dos avós até Maucaileu gastam-se uns 45 minutos a descer, mas para voltar gasta-se mais de uma hora porque é tudo a subir. No regresso, nós passámos pela fonte Guninê que fica no planalto de Uailau, a meio da subida (figura 2.1) e resolvemos tomar um banho no charco adjacente sem nos lembrarmos que Guninê é “faluno”.

Na minha língua materna, o Macassae, faluno é o mesmo que lulik. Quando eu e a Madalena regressámos a casa, ainda nos sentíamos bem. Mas a meio da noite comecei a gritar. Tinha uma ideia fixa na cabeça, uma espécie de delírio. Gritei e gritei muitas vezes enquanto os avós vigiavam e tentavam refrescar-me. Aquilo que eu gritava era para a Madalena não capturar o meu cãozinho preto, não o levar para casa dela. Esse cãozinho pequenino era meu e andava sempre comigo, mas a Madalena tentou várias vezes apanhá-lo. Daí a gritaria, na qual eu pedia à Madalena para não fazer mal ao meu cãozinho preto. Convenci-me de que, caso a Madalena conseguisse capturar o meu cãozinho e levá-lo embora, eu não conseguiria viver mais e teria por força de morrer.

No dia seguinte de manhã já nem me conseguia levantar da cama e sentia-me muito mal. Segundo a nossa tradição, o que há a fazer nestes casos é pagar ao espírito, o dono daquela fonte, “lulik nain”, para que ele liberte a alma que aprisionou. Por isso, o meu avô preparou materiais com formas atraentes, como se fossem feitos de ouro (símbolos como o “belak”6) para oferendar ao dono daquela fonte. A seguir foi a Guninê, oferendou esses materiais e trouxe para casa água e algumas pedrinhas da fonte. A ideia era trazer de volta a minha alma caso o faluno concordasse em libertá-la em troca dos presentes.

Ao chegar perto de casa, o meu avô atirou as pedrinhas à parede e perguntou-me: “Já estás aí?” ao que eu naturalmente respondi: “Sim, estou aqui, na cama.” Então ele entrou e deu-me a beber a água que tinha trazido de Guninê. Foi desta maneira que fizemos a doença desaparecer. A Gabriela não teve a mesma sorte.

Fui outras vezes aos arrozais de Uailau, mas nunca mais me aproximei de Guninê sendo criança! Quanto à Madalena, depois da invasão não voltei a vê-la. Ouvi dizer que está bem e vive num lugar do suco Samalari de Baucau, mais a norte.

Guninê é uma fonte considerada sagrada pelo povo de Uaidora e do suco Bualale. Para que ninguém vá passar por lá desprevenido, aviso que Guninê está no planalto de Uailau, perto de Iratete. Iratete é uma pequena elevação. A nascente, em Uailau, é onde ficam alguns terrenos de meus pais, de meu tio Manulaua e de meu primo Óscar. Iratete ainda pertence à aldeia Uaidora, mas Uailau é grande e por isso a parte mais a baixo já pertence ao suco Bualale (Figura 2.1).

Atenção, porque os donos das fontes não implicam apenas com crianças. Minha mãe também não pode ir a Guninê sob pena do faluno capturar a alma dela. Segundo os meus avós, as pessoas com pele mais branca, especialmente crianças e mulheres, não podem passar perto dessa fonte; mas podem beber quando lhes levam dessa água. A alma de minha mãe foi por várias vezes capturada pelo faluno de Guninê e quando isso acontecia ela também ficava muito doente. Nessas ocasiões os avós iam sempre pagar ao faluno para ele devolver a alma a minha mãe e assim, em menos de um dia, ela ficava curada.7 Para além de o terem feito comigo e com a minha mãe, também o fizeram com irmãos e primos meus. Mas nem sempre os donos das fontes aceitaram os presentes.

Espero ter contado o suficiente sobre estas tradições, as quais podem ser interessantes para os estudiosos, mas não explicam o que é a vida na aldeia. Nós não vivíamos ao sabor de lendas, nem no terror dos espíritos. A nossa preocupação era a subsistência. E depois de esta assegurada, todos os recursos e tempo que sobrassem eram usados para nos divertirmos.

Para perceber a vida numa aldeia é preciso ter a noção daquilo que é decisivo. Comer é decisivo porque sem comida morre-se. O perigo de se passar fome ou mesmo de se morrer à fome é real e só é evitado com o esforço de todos. Esse esforço, para além do cultivo da terra, inclui outro cultivo, o da amizade com os outros, especialmente dentro da mesma família e ordem. Sem amizade não há ajuda entre as pessoas e quando deixa de existir ajuda, quando cada um, por pânico ou por outra razão qualquer, começa a cuidar só de si – como aconteceu durante os primeiros anos da nossa deportação – então todos morrem à fome e quem primeiro morre é essa pessoa que resolveu cuidar de si próprio apenas.

Perceber a vida numa aldeia implica também entender a razão pela qual várias famílias se juntam. A ajuda entre as pessoas da mesma família é vital para o seu dia-a-dia, mas não chega para assegurar o futuro. Sem uma aldeia, é difícil amparar a velhice, criar filhos e viver em segurança. A aldeia traz consigo um mínimo de dimensão e uma organização, cultura e costumes próprios, portanto uma vida prazenteira onde o futuro não é tão incerto e há lugar para a felicidade. Na aldeia, o trabalho é intenso, sim, mas o descanso e a diversão são ainda mais intensos porque o futuro não nos mete medo.

Segundo uma das lendas prediletas dos habitantes da cidade, eu teria passado a infância num lugar paradisíaco onde bastaria estender a mão para colher um fruto; onde as pessoas se dedicariam a gozar dos prazeres da vida enquanto a natureza se encarregava de lhes dar comida. Isso não passa de uma fábula. Veja-se o nosso caso: Uaidora e Manumé têm um clima regular e sem tufões nem febres, com terra alagada para o arroz e terra seca para o milho, terra onde crescem todo o tipo de legumes e frutos, com água corrente, lenha, florestas ou pastos nas encostas. E temos bananeiras, claro, e coqueiros ondulantes... Sim, Uaidora e Manumé são o paraíso tropical inventado na cidade; mas quando a aldeia foi impedida de funcionar, os mais vulneráveis (crianças, velhos, doentes, pessoas com limitações) morreram, mesmo em famílias unidas. O paraíso não está na benignidade da natureza, mas na capacidade de sobrevivência que a aldeia proporciona.

Por sua vez, a capacidade da aldeia para dar aos seus habitantes aquilo de que precisam vem com a dimensão e a dimensão depende da natalidade, cujo pior inimigo, a mortalidade infantil, era, no meu tempo, capaz de pôr em causa a sobrevivência duma comunidade.

O meu pai deixou a sua primeira mulher por dela não ter tido a descendência que esperava e tomou uma segunda mulher, minha mãe. Ter descendência justificava o repúdio, mas a mulher repudiada continuava a ser sustentada pelo marido. Por isso, ao separarem-se, meu pai dividiu os seus quintais e construiu uma nova casa, para que a mulher que ia deixar tivesse meios de vida.

Na medida em que manter o povoamento a um nível mínimo não era fácil, casar, ter filhos e criá-los era uma obrigação, tornada pública e solene por meio de festas e cerimónias tradicionais, às quais se juntava o dote, que funcionava como uma garantia de perseverança e também, diga-se, como forma de redistribuir riqueza.

Na aldeia, o casamento implicava e ainda implica a entrega de património à família da noiva. O valor desse dote não é impossível de atingir, mas também não é fácil de amealhar: exige sacrifícios e é nesse sentido que funciona como garantia. O dote mais comum consiste em 7 a 10 búfalos, mas há exceções: casar com a filha de um rei obriga ao pagamento de muitos mais búfalos! Abaixo da realeza, porém, as pessoas são vistas como sendo todas iguais e o dote varia pouco. O dote, por sua vez, é apenas o início de uma série de pagamentos devidos pelos futuros descendentes à família da noiva, pagamentos esses que se prolongam por três gerações.

Pela mesma necessidade, a de rodear o casamento de responsabilidade, na aldeia, as regras que se aplicavam à relação entre os sexos eram claras e simples: homem não anda com mulher que não seja a sua. O à-vontade sexual que se observa na cidade é, como alguém observou, um luxo de gente que nunca teve de se preocupar com a sobrevivência da coumnidade.

Perceber a vida numa aldeia implica por último reconhecer que a organização não assenta na autoridade de um chefe, mas no poder impessoal dos costumes, os quais, pelo facto de não estarem escritos, não deixam de ter solidez e força. O chefe da aldeia Uaidora, meu pai, em nada se diferenciava das outras pessoas. Dava cumprimento às instruções vindas do suco ou do posto administrativo e exigia limpeza, escolaridade, saúde, impostos e tudo o mais que fosse da aldeia para fora. Da aldeia para dentro, eram os avós quem resolviam entre si o que fosse preciso segundo o costume. Distribuíam heranças, apontavam responsabilidades, aplicavam multas e presidiam alegremente às muitas festas e cerimónias.

Como chefe da aldeia, o meu pai ia com regularidade ao suco e a Quelicai, à sede do posto administrativo, para trabalhar com a administração. Lembro-me de que nessas alturas os nossos tios vinham ocupar o lugar dele no arrozal. Mas para além de ser um membro da administração, o meu pai foi um líder: desejou coisas boas para Uaidora, especialmente instrução e acessos. O seu sonho (e também o de meus tios) era o ensino das crianças. Em Bualale, um suco vizinho do nosso, há muito que já existia uma escola onde se ensinavam o Português e os números. Mas não era cómodo para as crianças de Uaidora, especialmente as mais novinhas, percorrerem essa distância todos os dias, por montes e vales. Por isso, o meu pai e os meus tios não descansaram enquanto não arranjaram um professor.

Em 1975, devia ter eu uns oito anos de idade, eles conseguiram trazer um professor primário para a aldeia. A partir de então, para nossa grande alegria, passámos a ter aulas todas as manhãs. Ainda me lembro de palavras portuguesas como “cabeça”, “mão” e de cantigas: “Cavalo cavaleiro me corta meu cabelo” ou “Quinta-feira é dia de formatório”, sempre cantadas no mesmo tom. Ninguém precisava de nos incitar, aprendíamos com voracidade tudo que nos quisessem ensinar. Para as aulas, juntavam-se em casa de meus pais umas 30 crianças, não apenas de Uaidora, mas também da aldeia vizinha, Manumé.

Uaidora e Manumé são como irmão e irmã: estão juntas e os seus habitantes permanecem unidos mesmo quando têm de fugir ou quando são deportados. Manumé é a sul e a nascente de Afalebe, depois de passar pelo cemitério, que está num lugar chamado “Faemuni”, e a seguir a uma pequena baliza ou elevação.

Nunca mais aprendi Português. Estávamos a poucos meses de perder a paz, os haveres e, muitos de nós, a vida. Pior, estávamos a poucos anos de perder tradições, organização social, autonomia e união entre pessoas. Hoje, passados tantos anos, a nova escola primária de Uaidora está em Afalebe, bem perto do lugar onde existiu essa primeira escola; e todo este nosso desejo de aprender deu frutos, como hei de contar.

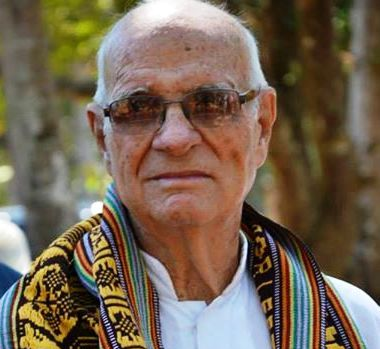

No lugar onde esteve a casa dos meus pais e onde tivemos as primeiras lições, bem no centro de Uaidora, a minha família cedeu um terreno para se construir uma capela.8 Segundo me contaram, o Bispo D. Carlos9 veio de propósito e dormiu uma noite em nossa casa, mas não sei se terá também celebrado missa.

Uaidora é um miradouro natural de onde se pode avistar toda a região circundante para poente e norte até ao mar (Figura 3.1). Num belo entardecer, teria eu uns oito ou nove anos de idade, e estando nós entretidos a brincar, vimos no mar um grande concurso de barcos que pareciam convergir para a baía de Laga, a nascente e abaixo de Baucau. Traziam luzes brilhantes e faróis que riscavam o céu.

No dia seguinte de manhã cedo, vieram os aviões, muitos. Desde aquele ponto alto, nós víamos os paraquedistas a descer sobre Baucau, a nossa sede de município. Era o dia 9 de dezembro de 1975 e estava em curso a invasão de Timor-Leste.

À tarde vieram dizer-nos que Díli, a capital, fora ocupada no dia anterior. Contaram-nos também que, em Baucau, os paraquedistas tinham sido mortos pelo povo: eles não conheciam os caminhos, perdiam-se uns dos outros e eram apanhados um a um. Disseram-nos por último que as nossas forças armadas estavam a resistir à invasão. Os barcos que tínhamos avistado ao anoitecer pareciam agora rodear e apertar Laga. De facto, os invasores ocuparam Laga e daí estavam a dirigir-se para Baucau, a poente, e também para Quelicai e para o interior, a sul.

A partir dessa data começaram os bombardeamentos com artilharia da marinha. Onde caísse um daqueles enormes obuses ficava tudo desfeito. Num raio de dezenas de metros morriam árvores, animais ou pessoas. Os inimigos disparavam sem sentido, de dia e de noite, e iam atingir Quelicai, Baguía, Uatucarabau e mesmo Uatulari já perto da costa sul (Figura 10.1). Em Quelicai morreu gente na explosão desses obuses. Também se encontravam vestígios do disparo de outro tipo de arma com munição como se fosse a da metralhadora, mas muito maior e mais forte.

Devido à resistência oferecida pelas nossas forças armadas e também por não existirem boas estradas, o avanço do invasor em direção sul, para o interior, foi lento. Em finais de 1976, um ano depois de porem o pé em Laga, os invasores ainda nem tinham conseguido chegar ao nosso posto administrativo.

Entretanto nós, as crianças da escola, havíamos trocado as lições de Português por outro tipo de aprendizagem. Meu pai e tios preparavam a resistência e ninguém ficava de fora. Nós, para além de ajudarmos a levar materiais de construção e mantimentos para a montanha, também aprendemos a disparar flechas, azagaias (lanças de arremesso), afiar espadas e facas e lançar facas de arremesso. Como é fácil de imaginar, nessa época as pessoas mais idosas de Uaidora ainda eram um repositório desse tipo de destrezas e de outras mais mortíferas, como o manejo da espada de luta ou sabre, não acessíveis a crianças por exigirem força muscular e treino.

Ficámos bastante bem preparados: eu e os meus companheiros, conseguíamos colocar uma frechada onde nos apetecesse a uma distância boa. E a poucos metros podíamos ferir gravemente ou mesmo matar com a faca de arremesso ou com uma azagaia. São lições que não se esquecem. Ainda hoje sou capaz de enterrar a faca onde quiser. Não é que me sirva de muito, um sacerdote da Igreja Católica não atira facas.

Semanas após o início da invasão, Rosalina, a irmã da minha mãe, veio para casa de seus pais em Uatulalu e ficou a viver connosco. Trouxe consigo a família: o marido, tio Virgílio, e os dois filhos que então eram vivos, Manuel e Ventura.1 Até ao início da progressão do inimigo desde Laga para o interior, eles viviam em Buruma, no suco Bualale.

O tio Virgílio ausentava-se durante dias ou semanas para se juntar aos que tentavam deter os invasores. Ele ia guarnecer a área de Quelicai pelo lado dos sucos Abafala e Uaitame, a norte. Nesses dias, o inimigo já havia ocupado uma elevação chamada Caidauabu perto de Abafala. Nunca vi nenhuma arma moderna nas mãos do tio Virgílio. Ele tinha faca, arco com flechas e um bom feixe de azagaias. Não sei ao certo quem era o comandante dele, mas devia ser Lemo Rai2 porque era dele que o tio falava.

Durante as suas estadias em Uatulalu, o tio Virgílio treinava-me a mim e a seu filho Manuel, que era mais pequeno do que eu. Estas aulas práticas aperfeiçoaram muito o nosso treino bélico.

Os meus avós, por sua vez, também se começaram a sentir inseguros em Uatulalu e decidiram ir para junto dos meus pais que, como contei, viviam em Aguía, um lugar da aldeia Manumé que parecia mais abrigado e de onde é também mais fácil fugir para a montanha. As pessoas faziam o que estava ao seu alcance: juntavam-se em grupos maiores e assim sentiam-se mais preparadas para enfrentar as dificuldades que se adivinhavam. E foi desta forma que as três famílias, a do meu avô, a do meu pai e a do tio Virgílio, se reuniram em Aguía. Éramos muitos.

No início dessa nossa estadia em Aguía, tive ocasião de me cruzar com o nosso rei. Aí vinha ele, altivo, rodeado pela sua escolta, um grupo de homens armados e disciplinados. O rei chegou pelo lado de Quelicai e ia entrar em Manumé, mas não sei para onde se dirigia. O nome do nosso rei era Primeiro Sargento Aquiles da Costa Freitas, o “liurai Aquiles” e segundo algumas pessoas idosas, fora muito conhecido como o Sargento Aquiles. Era um comandante com provas dadas na luta contra os invasores, tinha sido militar português e reinava sobre o nosso suco Letemumo, sobre o suco Ossohuna em Baguía e sobre um outro suco do posto administrativo de Vemasse, chamado suco Oralan Uma Mutin. Foi um rei amado pelos seus súbditos porque era corajoso e ponderado. Era amigo do presidente Nicolau Lobato.3

O liurai Aquiles foi quem, em 1973, criou o suco Letemumo. Antes dessa data, as nossas duas aldeias, Uaidora e Manumé, pertenciam ao suco Bualale (Figura 1.3) e muitas famílias de Bualale são parentes nossos. O comandante David Alex era um desses parentes de Bualale.4

Já havia encontrado o nosso rei em outras ocasiões, mas essa foi a última. As minhas memórias são as de uma criança e só falo daquilo que vi e estava em condições de compreender. Ninguém ignora, porém, que existiu nessa época uma realidade paralela a esta minha narrativa, uma realidade complicada e fratricida. Dessa desunião vieram muitas desgraças ao povo de Timor-Leste e uma dessas desgraças foi o destino que o nosso rei sofreu, pouco tempo depois desse encontro, às mãos de seus próprios irmãos.5

Foi também já em Aguía onde os aviões Hércules fizeram a sua aparição e começaram a bombardear; e com eles apareceram os grupos de aviões a que chamávamos “regadores” que metralhavam qualquer pessoa que estivesse à vista. Atuavam em grupos de 2, 4, ou 6 e conseguiam cobrir muitos ângulos ao mesmo tempo. Por sorte, estes aviões eram lentos e previsíveis: só vinham uma vez por dia, normalmente de manhã, e ao chegarem davam-nos tempo para procurarmos uma trincheira onde nos enfiarmos – se houvesse alguma por perto.

Os ataques da aviação foram eficazes numa coisa: tornaram impossível o cultivo de milho e de arroz, o qual requer tempo e regularidade e cujos extensos campos não oferecem abrigo contra os atacantes vindos do céu. Foi uma lição que aprendemos por experiência: numa das vezes em que o meu pai tinha ido ao arrozal buscar o cavalo, apareceram dois regadores e começaram a regá-lo, mas ele conseguiu proteger-se contra um socalco. Quando os regadores mudaram para outro ângulo de modo a apanharem o meu pai sem proteção, ele cavou a terra com uma catana que trazia e conseguiu enfiar-se no buraco junto do outro socalco. Mas, com a pressa com que trabalhou e sendo o instrumento pouco adequado, feriu-se nas mãos.

Eu tinha também avistado esses regadores, o que não sabia era que eles andavam atrás do meu pai. Os regadores são teimosos. Quando descobrem uma pessoa viva, não desistem enquanto a não matam. Com eles por perto é impossível cultivar a terra. Por isso, não tivemos outro remédio senão abandonar os campos de milho e arroz. As consequências não tardaram.

Em Aguía respirava-se um ambiente de guerra e, novos ou velhos, todos acompanhávamos com atenção a tragédia que se ia desenrolando. Os regadores visitavam-nos cada vez com maior frequência e todos passaram a ter um lugar de refúgio, geralmente uma trincheira ou um abrigo natural entre lajes de pedra. Quando os regadores se aproximavam, íamos a correr enfiar-nos nesses refúgios. Eu tinha dois e corria para o que estivesse mais perto. Quando saíamos dos arredores de Aguía, habituámo-nos a ir referenciando possíveis abrigos para o caso de sermos atacados. Foi um bom treino. Estar alerta, reparar em tudo, conseguir que a atenção não ande a divagar, são hábitos úteis que se aprendem quando ficamos expostos ao perigo.

O nosso chefe de suco, Dário Carvalho Belo Ximenes e sua mulher Maria do Carmo Gusmão, também fugiram para Abuisi em Manumé, tornando-se nossos vizinhos. O refúgio deles era perto de um dos meus buracos e consistia numa grande gruta formada por lajes de pedra. Ao contrário das outras pessoas, e também devido ao facto do seu refúgio ser tão cómodo e espaçoso, o nosso chefe de suco habituou-se a passar dias inteiros lá metido. Mesmo antes do pequeno-almoço, ou “mata-bicho” como dizemos na nossa língua, ele já estava aí instalado. Acredito que tenha vivido no seu refúgio ao longo de todos os dias da sua estadia em Abuisi. Ficava sentado do lado de fora, afastava-se o menos que podia e quando os regadores chegavam, ele entrava na gruta. Eu e as outras crianças gostávamos de andar à solta e só quando os regadores se faziam anunciar é que corríamos a abrigar-nos.

Antes de ter fugido para Abuisi, o nosso chefe do suco morava com a família numa casa moderna, em Quelicai, do lado do suco. Quando o inimigo se aproximou, eles fizeram como tantos outros: pegaram nos filhos6 e fugiram.

Todas as tardes, depois da rega dos aviões, nós, as crianças das redondezas e as dele, saíamos juntos, brincávamos e íamos nadar. Não sei onde o nosso chefe de suco terá passado os anos seguintes. Não foi para Matebian connosco e só o voltei a encontrar uns anos mais tarde, em Quelicai, quando comecei a frequentar a escola.

A partir de certa altura passou a ser frequente cruzarmo-nos com pelotões das nossas forças armadas que se dirigiam para os seus postos ou que se retiravam. Numa dessas ocasiões, os militares ficaram entusiasmados ao verem as cores do vestido novo da minha irmã Noiloi porque essas cores eram as da bandeira que eles usavam naquele tempo. Então eles pediram o vestido aos nossos pais para fazerem uma bandeira e esse pedido foi aceite. Os militares prometeram que iam arranjar outro vestido novo. Despediram-se e levaram o vestidinho de Noiloi para o acampamento deles, que estava em Uasufa, perto de Rossoata na encosta de Matebian (Figura 3.2).

Uasufa era uma prisão mantida pelas nossas forças e os meus pais pediram para irmos nós buscar o vestido. Assim, eu e a Felismina, minha irmã mais velha, e duas outras mulheres da família, fomos lá. Quando chegámos, vi muita gente e ouvi dizer que eram prisoneiros, mas não me interessei por ir ver a prisão. Depois de procurarmos, finalmente encontrámos os militares que tomavam conta das roupas. Eles mostraram-nos vários e bonitos vestidinhos. Felismina perguntou se eles vendiam, pois nós gostaríamos de comprar; mas eles riram-se e disseram que vender não, mas podíamos escolher e levar como pagamento do vestido da Noiloi. E assim fizemos. A Noiloi devia ter então 4 ou 5 anos de idade.

Foi também nessa altura que o primo Lamartinho se fez explodir. O nome Lamartinho não existe em português, mas nós sempre o chamávamos assim.

Ele tinha uns 20 anos de idade aquando da invasão e isso determinou que tenha tomado parte na guerra. Mas como as nossas forças armadas possuíam pouco armamento, muitos dos homens e rapazes alistados tinham apenas armas tradicionais. Não sei qual o pelotão a que o Lamartinho pertenceu, mas sei que, quando vinha a Aguía visitar-nos, nunca trazia armas, apenas uma granada. E também me lembro de que, em vez de guardar a granada num lugar seguro, andava com ela na mão! Pior, ele não parecia ter a mínima noção de como uma granada é detonada (e nós nessa época também não) ao ponto de segurar nela pelo mecanismo detonador! Como tinha de acontecer, um dia em que ele voltava de nossa casa, deve ter andado a manusear a granada como era seu costume – e fê-la explodir, matando-se brutalmente. Contaram-nos que ainda se atirou para cima da granada com o fim de evitar que os seus acompanhantes sofressem.

O Lamartinho morreu perto de Ossomessa no suco Abo a sul, em 1976 ou 1977. Este pequeno apontamento pode não ser importante – mas é uma fotografia daquela época.

Em Aguía foi também onde, pela primeira vez, entrámos em contacto com uma realidade que nos havia de acompanhar nos anos seguintes – a fome. Na altura em que saímos de Uatulalu, a comida era abundante. Julgo que seria a estação seca, pois durante essa época é fácil encontrar inhame, batata-doce, mandioca e muitos outros frutos. Mas quando dezembro se aproximou e, pior ainda, em janeiro e fevereiro, sentimos duramente a falta do arroz e do milho que, devido à guerra, não fora possível cultivar. Esses meses foram de fome para todas as famílias deslocadas pela guerra.

Lembro-me como se fosse hoje da primeira vez em que eu e os meus irmãos Noiloi e Manuel, em vez de dividirmos a comida pelos pratos como era costume, começámos a contar os grãos de milho que iriam caber a cada um. Contávamos os grãos de milho e de feijão, quando havia, enquanto a nossa mãe cozinhava as folhas de feijão e comia-as, às vezes com uns grãozinhos de arroz – mas nem sempre. Em finais de janeiro e em fevereiro, a folha de feijão foi tudo o que nos restou.

A partir de então, quando nós, as crianças, tínhamos algum tempo livre, dedicávamo-lo a procurar comida; e tudo o que encontrávamos era dividido igualmente. O Marçal, o Jeremias Luís, eu e o Manuel, filho do tio Virgílio e da tia Rosalina, sempre fizemos assim enquanto estivemos em Aguía. A procura de comida e a capacidade para distinguir aquilo que se podia aproveitar do que fazia mal, foi um bom treino para o que veio depois.

Para além de tornar impossível o cultivo do campo, outro efeito da aproximação da frente de batalha foi empurrar-nos para a montanha. Isto aconteceu lentamente, em várias etapas.

Já contei a primeira dessas etapas, que se deu quando os meus avós e tios se mudaram para casa dos meus pais em Aguía. A segunda consistiu em passarmos a dormir na montanha. Embora continuássemos a viver e a trabalhar em Aguía durante o dia, à noite abrigávamo-nos em Morissi, já na encosta de Matebian (Figura 3.2), onde nos sentíamos mais seguros. De manhã bem cedo voltávamos a Aguía. Os invasores rondavam por perto e tínhamos medo de sermos apanhados durante a noite, que era quando eles faziam os seus raides.

Em Morissi, outras famílias de Manumé e de Uaidora vieram juntar-se aos meus pais e avós. Os tios Julião e Juliana, que estavam com o meu irmão Marçal e o Jeremias Luís, preferiram abrigar-se em Sorulai, um cabeço ali perto, mais ou menos a um quilómetro de distância. E com o tempo, muitos dos que se foram juntando a nós não eram vizinhos nem conhecidos. Por fim, quase todo o fundo da encosta de Matebian ali à volta estava povoado.

Ao fugirem para Morissi ou Sorulai, as famílias mataram os animais que tinham consigo (porco, cabrito, búfalo e cavalo) para fazerem carne seca. Os porcos grandes eram fritos para libertarem o óleo; a sua carne era depois seca. Também cortámos e secámos o miolo que se extrai do tronco da tua mutin. Depois de preparados, os mantimentos eram levados para a montanha.

Muitos animais e outros recursos foram abandonados. Em Morissi, toda a gente sabia que algumas famílias, na pressa de fugirem, tinham deixado os seus animais e mantimentos para trás. E aconteceu que certos homens começaram a sair à noite para abater os animais que haviam sido abandonados. Eles matavam e esquartejavam os porcos, cabritos e cavalos, e depois transportavam a carne para a montanha como se fosse deles. Existia um grupo de 5 ou 6 homens que faziam isso todas as noites, mas procuravam esconder a sua atividade para que os donos não descobrissem.

Era o tio Virgílio quem nos mantinha a par destas andanças; e é possível que algum dos seus amigos fizesse parte do esquema e o tivesse querido aliciar para esse trabalho negro. O tio Virgílio, por ser possante, era muito procurado para tudo o que requeresse força e destreza. De facto, ele trouxe carnes para o nosso abrigo em duas ou três ocasiões, carnes essas que nós comemos ou secámos sem fazer perguntas.

O assunto era mais complicado do que se julga porque havia o argumento de que seria errado deixar o inimigo aproveitar-se dos animais e, além disso, era evidente que algumas pessoas não tinham condições para matar os seus animais e transportar a carne com eles. Daí que os animais tivessem sido efetivamente abandonados.

Diga-se que os nossos militares não tinham hesitações dessas e começaram a intervir com grande dureza, tentando por todos os meios acabar com as pilhagens. Aquele que fosse apanhado com carne ou outros bens, era considerado saqueador e punido com a pena máxima. Não existindo tribunais por perto nem lei civil em vigor, os militares aplicavam o castigo no próprio local onde um saqueador fosse apanhado.

Estávamos nós entregues à tarefa de preparar alimentos, quando os meus pais foram presos! O facto que motivou a sua detenção é fácil de relatar e mostra bem o ambiente que se vivia naquela época. Uma vez que a casa onde dormíamos em Morissi não ficava guardada durante o dia, a minha mãe tinha medo de que os seus pertences fossem roubados caso os deixasse aí. Por isso, quase todas as manhãs, ela punha numa mochilinha as coisas valiosas que tinha e descia para Aguía com essa mochila; à noite, quando subíamos para Morissi, ela trazia a mochilinha de volta.

Ora aconteceu que alguns homens, talvez das nossas forças armadas ou talvez de alguma força privada, pararam a minha mãe para inspecionar o que ela levava na mochila.

Era de facto um pouco estranho encontrar uma pessoa que voltava para Aguía carregada: o povo levava comida e muitas outras coisas para Matebian, mas não as trazia de volta. Estes homens, portanto, desconfiaram que a minha mãe talvez estivesse a pilhar os bens do povo ou, ainda pior, talvez pretendesse fugir e ir render-se aos indonésios. Um dos receios infundados que assolavam as nossas chefias ao longo daquela época era que o povo fosse em massa render-se ao inimigo.

Não vi quantos homens prenderam a minha mãe porque eu e o meu pai havíamos descido para Aguía mais cedo. Depois de inspecionarem a mochila, eles levaram a minha mãe para a prisão militar que então existia em Ossolari. Alguns homens que viram a minha mãe ser levada, avisaram o meu pai, o qual se dirigiu a Ossolari e foi prontamente metido na prisão também. O tio Julião, sem muita vontade de ir lá ele próprio, enviou-nos a nós com comida e bebida para dar aos prisioneiros. Fui eu, o Jeremias Luís, a Felismina e a tia Maria (mãe da Felismina). Esqueci quantas semanas durou esta situação, mas lembro-me de termos transportado comida, eu e o Jeremias Luís, todos os dias – e foram muitos.

O tratamento que os meus pais receberam não foi mau. Os guardas davam mais comida à minha mãe do que aos outros prisoneiros porque ela estava grávida; e ela, por sua vez, dava parte dessa comida ao meu pai, o qual não merecia tratamento especial. A prisão era frágil, feita de bambu e madeira.

Algumas semanas depois, os meus pais foram transferidos para Sacolo, ainda mais para sul; e agora era até lá que nós tínhamos de levar-lhes a comida. Foi em Sacolo onde eles viram militares indonésios que as nossas forças armadas haviam capturado no fundo do grande vale de Matebian, num lugar chamado Uai Bitai, onde há uma fonte. O meu pai sempre nos falou destes militares que estiveram na prisão com ele.